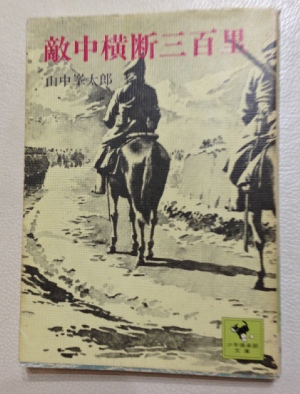

少年倶楽部文庫4『敵中横断三百里』絵・椛島勝一 決死の騎兵隊斥候六騎、息詰る戦場事実談

アマゾンに頼んでいた古本の『敵中横断三百里』が届いた。

奥付を見ると、この講談社の出している少年倶楽部文庫の一冊であることが分かった。

少年倶楽部文庫は1970年に文庫本の復刻版として講談社から出版されており、第1期として20冊がリストされている。その中には、懐かしい『ああ玉杯に花うけて』や『少年探偵団』もあった。この巻末リストの冒頭には次のような紹介文がある。

<雑誌『少年倶楽部』に掲載され、多くの人を魅了した名作傑作の数々を選び集めて、あの感激と楽しさを新たに送るユニークな文庫>と。

この復刻版の少年倶楽部文庫4の『敵中横断三百里』の3刷りは、昭和50年10月28日出版なのだが、初版はなんと12日前の28日なのである。

どれだけ売れたかは分からなかったが、大変人気が出た復刻版だったようである。昭和50年といえば1975年である。

『敵中横断三百里』が最初に出版されたのは昭和6(1931)年のことだった。前年の昭和5年4月から半年に渉って、雑誌『少年倶楽部』に連載され読者を熱狂させた作品である。この作品に加えて同じ『少年倶楽部』に連載された山中峯太郎の作品の3つを加えて単行本として出版されたわけである。この本はなんと200万部を売り上げたという。驚くべきベストセラーであったわけだ。

他の3つというのは、『弓張嶺月下の夜襲』、『熱血の十六少年』、『わが日東の剣侠児』の三作で、いずれも日本男児の支那と欧州での活躍を描いたものだった。

調べてみて、この年1931年は、満州事変が突発した年であることが分かった。翌1932年には犬飼首相が暗殺される五・一五事件が起こっている。なぜそんなに爆発的に売れたのかは分かったような気になった。

では復刻版に関してはどうなのだろうか。1975年というのは戦後レジュームにどっぷり浸かり、一時的な浮き沈みはあるにせよ定向的な高度成長の波の上の時代である。なぜに復刻版なのか。どうして売れたのか。

1971年、いわゆるニクソン・ショックと呼ばれる突然の声明と行動がアメリカ大統領によって行われた。7月15日、ニクソンは翌年中国を訪問すると発表し、実際2月に訪問した。翌8月15日には、ドル紙幣と金との兌換停止を宣言した。これは、第二次大戦後の世界の秩序であるブレトン・ウッズ体制の終結宣言であり、世界秩序の変換を意味していた。

それは、世界の警察としてのアメリカの放棄であり、世界秩序の崩壊をも意味していたともいえる。

当然あおりを受けて日本にも大変化が起こる。そして、1972年9月25日田中角栄訪中による日中国交正常化が実現する。矢継ぎ早に日中関係が整備されてくる。

つまり、1973年1月中華人民共和国駐在日本国大使館が設置、1973年2月日本国駐在中華人民共和国大使館が設置、1974年1月両国は『日中貿易協定』に調印、1974年4月日中両国は『日中航空輸送協定』に調印、1974年11月日中両国は『日中海運協定』に調印、1975年8月日中両国は『日中漁業協定』に調印、1977年9月日中両国は『日中ブランド保護協定』に調印、1978年8月日中両国は『日中平和友好条約』に調印。

このような矢継ぎ早の国交の正常化の中で、敗戦後消し去られていた日本の支那大陸との関係が、再び意識されるようになって、戦争前の記憶が蘇ってきたのではなかろうか。これが、『少年倶楽部文庫』の復刻だったのではないか。そんな気がするわけである。

戦前の日本のある高揚期、大東亜戦争に向かう時期、『少年倶楽部』の連載を熱読した人たちは、復刻版の少年倶楽部文庫が出た頃、だいたい60代半ばを過ぎたと考えられる。

経済戦争という戦いで日本の復興に邁進した世代は、もう引退の時期になり、日本はようやく戦後を脱しつつあった。その頃の日本の政情、三木武夫政権から福田赳夫政権のふがいない様子は、戦争から戦後を体験した世代に強い昔への懐古の情を引き起こしたのではなかろうか。

さて、この稿を読んで頂いている方は、最初から疑問を抱いておられるのではないだろうか。なんでまた、突然の『敵中横断三百里』なのかと。まことにもっともな疑問である。これには、いきさつがある。

毎週の定例ミーティング、もう20年以上も続いているものなのだが、の常連のイノウ エくんが『これ面白いですよ』と大きな手提げ袋2個に入った劇画を持ち込んできた。

エくんが『これ面白いですよ』と大きな手提げ袋2個に入った劇画を持ち込んできた。

それは、かつて話題になったかわぐちかいじの『沈黙の艦隊』だった。

日米で共同開発していた最新鋭の原子力潜水艦が海上自衛隊の海江田四郎なる天才軍略家と70名の乗組員によって、略取される。海江田艦長は日本国からも離脱し、独立国家「やまと」を名乗る。

海江田の主張は、米ソ冷戦のさなか、特定の国家に依存しない核抑止力が国際平和の為に必要であり、そのために「やまと」は存在するというものだった。物理的に圧倒的な戦力の差を示されながらも、ソ連原潜や米艦隊と”専守防衛”のスタイルにのっとりながら、攻撃されれば必ず迎撃するという方針を貫き通し「やまと」は圧勝し続ける。日本の竹上総理は世界政府を標榜する海江田の主張に同調し、ほぼ独断で日本と「やまと」の同盟関係を結んだ。

まだ途中でもあるし、上手く説明できないのだが、かわぐちかいじ氏は世界がよく分かっていると感じた。

今世界には200をこす国家が存在しているが、その国民は国家によって縛られているかもしれないが、安全をも護られている。国民の生命と安全そして財産を護ることは国家の義務である。そしてその機能を果たすのは警察だ。国家には法律があり、この法律によって、違法は取り締まられ罰せられることになる。このようにして国民は護られていることになる。

これを地球規模に広げて考えると、つまり地球国というものを考えるとき、国民に相当するのは国ということになるのだが、国を取り締まる警察は存在しない。つまり、地球国は無法国家なのである。だから、各国は自国を守るために軍隊を持つことになっている。

国連も国際法廷も形だけのものであって、実質的な力はなきに等しい。なぜなら、国際的な意味での警察力がないからだ。第2次大戦のあと、アメリカが世界の警察を買って出たのかもしれないが、もともとそれは無理であることがハッキリした。

かわぐちかいじ氏が唱えたのは、究極の武器である原子力潜水艦がどの国からも独立して、国連の指揮下に入ることによって、地球における正義と安全が保障されるという考えだったようだ。

それで、どうなるのかは、全32巻のまだ半ばなので分からない。

読んでいて感じたのは、海江田の明晰さと、国連における日本の竹上総理の強さだった。そして、思い出したのがあの『敵中横断三百里』だった。雑誌『少年倶楽部』にその連載が載っていたのは、まだぼくの生まれる前のことだったはずである。

読んでいて感じたのは、海江田の明晰さと、国連における日本の竹上総理の強さだった。そして、思い出したのがあの『敵中横断三百里』だった。雑誌『少年倶楽部』にその連載が載っていたのは、まだぼくの生まれる前のことだったはずである。

しかし、小学生の頃、夏休みになると育った田舎に帰り、土倉の2階に籠ることが多かった。

そこにはいくつかの行李があり、その中には叔父や叔母が読んだ書物や雑誌が詰め込まれていた。そこには『敵中横断三百里』のように血湧くものもあったし、お産全科などという当時のぼくにとってかなり淫靡なものもあった。小さい窓から差し込む外の明かりの下で、時の経つのも忘れて、ヒグラシの声が激しくなってくるまで、ぼくは読書に熱中していたのである。

『沈黙の戦艦』を読み進むうちに、なぜかわからぬが、突然『敵中横断三百里』が思い浮かんできたのだ。しかも同時に作者の山中峯太郎の名前も思い出した。そこて、アマゾンで探すとすぐに見つかったというわけである。

この実録の物語は、日露戦争のなか敵の背後の状況を探るため大きく展開した敵陣の真ん中を密かに突破して、背後の偵察を行うという不可能とも思える偵察作戦行動の冒険実話なのである。

冒頭は、「日本軍あやうし」というタイトルで、次のような書き出しで始まる。

ーー神武天皇が国を建てたもうて、紀元まさに二千五百六十四年のとき、わが「日本」の力が、おおいにふるい起こって世界の強国となるか、あるいは東洋のすみのよわい小国で終わらねばならぬか、どちらかにきまるという一大国難にであったのが、日露戦役である。いまでこそ「日露戦役は勝った」と、だれもみな、ただそう思うだけかも知れないけれども、「勝つ」・・・・「最後まで勝つ」・・・・「どうしても勝たねばならぬ」と、この勝利のためには、かしこくも、

明治大帝をはじめたてまつり、全国民が上下一心になって、「日本」ぜんたいで露国にぶつかっていた、それだからこそ、じつはようやく勝てたのだ。ーーーーーーー

ともかく、小学生の気分に還って、読みすすめ楽しみたいと思っている。