塚本さんがお亡くなりになった。

塚本さんがお亡くなりになった。

コロナ禍の所為もあって、会う機会も無くなっていたから気になっていた。昨年10月東京の娘のマンションに数日滞在した時、急に塚本さんと話したくなった。塚本さんとはかつて何度も東京に一緒したことがあったからかも知れない。新幹線の中で、「京都にこもってたらあかん。やっぱり東京や」そんなことを何度か聞いた。 電話には奥さんがお出になったが、元気にしておりますということだった。その対応がなんとなく素っ気なかったのが少し気になった。

今年の2月だったと思うのだが、井川くんと電話で話した時、尋ねてみたら「去年の夏に写真展をやらはって、その時に会っただけです。元気でしたよ」ということだった。

塚本さんは山岳部のOB 会である府大山岳会の初代会長で、ずいぶん長い間その役を務めておられた。

ぼくが山岳部に入った時には、山岳会はなかった。2年生時の春山で起こった遭難事故を契機に山岳会が結成された。対外的な対応において、規約を持った組織があることの必要性が初めて実感されたからだと思われる。

剱岳西面の東大谷における7月の遺体発見までの度重なる捜索活動の結果、我が山岳部は、「あそこには近寄るなと死んだ親父から言われている」と地元の猟師でさえ二の足を踏む危険で未知な東大谷を最も知悉する山岳部となったのである。

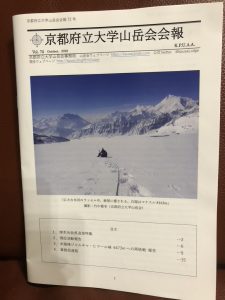

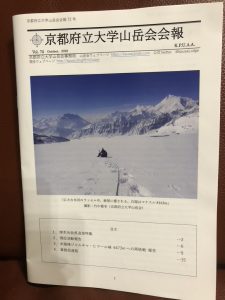

その頃、日本は登山ブームに沸いており、世界の国々は八千メートルの未踏峰を目指し、ヒマラヤ・オリンピックなどと言われる中で日本はマナスル初登頂に成功した。

60年代に入り、日本は高度成長の波に乗っていた。普通の海外旅行は許されない状態ではあったが、日本中の山岳団体や山岳連盟は海外登山を目指していた。

京都府山岳連盟は、カラコルムのディラン峰の登山許可を得ることに成功した。塚本さんは副隊長になることが決まっていた。若いぼくは連盟とはなんの関わりも持たなかったが、春山で一緒だった尾鍋、藤井両先輩などから情報は得ていた。

京都府山岳連盟は、カラコルムのディラン峰の登山許可を得ることに成功した。塚本さんは副隊長になることが決まっていた。若いぼくは連盟とはなんの関わりも持たなかったが、春山で一緒だった尾鍋、藤井両先輩などから情報は得ていた。

隊員の募集が行われ、ぼくは申請書を書いた。そこには登山歴や特技などの項目があった。ぼくは、剱岳東大谷G1厳冬期初登、京都府教職員陸上競技大会1500メートル、10000メートル優勝、特技英文タイプなどと記した。

遠征隊では、英文の書類が必要で、英文タイプの技能が必要とされることを知っていたので、ぼくは密かに我流のタイピングの練習をしていた。

ある時、塚本さんが突然声をかけてきて、「タカダ、英会話を一緒に習わへんか」と誘った。ぼくは「隊員選考はすんだんですか」と訊いた。「まだやけど、行くことになったら必要やろ」

ぼくに異存があるわけはなく、二人は平安高校のロシア生まれの老人の英語の先生から日常会話のレッスンを週1回受けることになったのだった。数ヶ月して、その英語の先生の訃報が新聞に載った。路上で突然死したという。あるレッスンの後、教室を出て校舎の薄暗い廊下で、突然先生が倒れ、助け起こしたことを思い出した。高齢だったのだろう。なぜか心が痛んだ。

新幹線の運行が始まり、名神高速も開通した。ぼくは教え子のフェア・レディを借り受け、高速道路を爆走して悦にいっていた。

その頃、塚本さんが声をかけてきて、「タカダ、パキスタンに一緒に行ってくれへんか。ワシ遠征の予備調査に行くことになったんや」

今度は隊員になったんですかとは訊かなかった。すでにぼくは減点ゼロで隊員選考にパスしていることを知っていたからだ。ぼくは「考えさせて下さい」と答えた。正直ぼくはあまり気が進んでいなかった。付き従い身の回りの世話をするのなどとても無理とも思えた。二回もゆくこともない。そんな気がした。今にして思えば、これは最大の失敗だった。何度でも行くべきだった。

ぼくは、ぼくより部員の上田純三を連れて行ってやって下さいと頼んだ。彼は平安中学卒で塚本先生の教え子でもあった。この経緯があって、上田君は遠征隊員となることができたのだった。

塚本さんはいつも物静かで激しい口調で喋ったりするのを聞いたことはない。遭難事故の時や遠征の時も相当長い期間一緒だったはずなのにあまりはっきりした記憶がない。いつも議論の外にいて、請われた時だけまとめを淡々と述べる態だったと言えるだろう。

すぐ上の先輩が、彼のことを「あれはオバケや」と言ったことがあった。「エッ」と驚いたぼくは、「なんで」と訊いた。「そらお前、オバケやしオバケなんや」

一体なんのことやら訳がわかったようで分からなかった。話はそれで終いになった。この先輩はよくそういう突飛なことを言う癖があった。ある時、京大の山登りのことを、あのコジキ集団と断じた。「なんで」と聞くと、「そらお前、あんな連中、会社の金せびって山行きよるんやろ」

ディラン峰遠征が公表され、隊員が発表された。すると新聞記者が家に取材にやってきた。今では考えられないようなそんな時代だった。連盟の加盟団体のいくつかから一名が普通なのに府大からは4名が入っており、批判があったと聞いた。

装備担当を担うことになったので、塚本副隊長の家を訪れることもあった。彼の書斎はこじんまりした部屋で長椅子と机、周りをぐるりと書棚が囲んでいた。

遠征が終わって数年経った頃、ぼくは家内と一緒に年子で生まれた娘と息子を連れて、塚本家を訪れたことがあった。よちよち歩きの子供二人はじっとしておらず、小さな書斎を歩き回った。真ん中にある机の縁がちょうど頭の高さだった。頭がぶつかりそうになると、塚本さんは素早く腰を浮かし、掌で縁を覆った。何度も何度も繰り返し、そうされるので、ぼくは「ほっといて下さい。ぶつけたら痛いと言う学習ですから」といった。でも塚本さんはぼくを無視して、縁を覆う動作を繰り返し続けたのだった。

塚本家訪問でもう一つ覚えていることは、帰る時いつも、門のところまで見送ってくださった。これはぼくも見習わねばと思い、教え子などがきた時にはそうしていたが、数年のうちに面倒くさくなって止めてしまった

塚本さんはクライマーではなかった。ぼくが知る先輩方は、農専(農業専門学校)出身の人がほとんどだった。終戦による学制改革で新制大学に組み込まれることになった訳だ。

そうした先輩の中でコヤマさんという物凄い攀り屋がいた。とても強引で危険な登り方をするので、ぼくの師匠のオガワはんは「あいつの真似はするな」といつも言ったものだ。

コヤマさんは塚本さんのことを「攀れぬ登山家」と言っていた。そういえば、塚本さんが岩を攀るのを見たことはなかった。

塚本さんは山に登るために山登りを初めたのではなく、昆虫を採集するために山へ登ったのだった。だから山登りに命をかける人たちを冷めた目で見ていたのかもしれない。

当時、伝統的な極地法という登山手法をとる大学山岳部に対し、新興の社会人山岳団体は、アルピニズムなる旗印を掲げ極めて冒険的な登攀を実践していた。

塚本さんはそうした動きにはあまり関心を示さなかった。最先端の登山誌とされる『岩と雪』に「登山は個人に属すべきである」という論考を発表し、かなり話題を呼んだ。『岩と雪』が廃刊となってかなり経ってから優れた論考を集めたものが出版されたが、その中に塚本さんの「登山は個人に属すべきである」は入っていなかった。しかし、この短い文節の中に塚本さんの考えが凝縮されているとぼくには思われる

ディラン遠征に加わった人たちは帰国後、コタニ隊長を会長として京都カラコルムクラブを作った。これはぼくにとってとても便利な組織で、その後のぼくが組織した遠征隊の頭に乗せる組織名に利用することができた。

このクラブの会合でぼくが激しく塚本副隊長に突っかかったことがあった。

隊のドクターだった北杜夫氏は、のちに『白きたおやかな峰』を書いた。この小説を映画にする話が松竹で持ち上がり、監督は篠田さんとか。ぼくたちは、現地ロケがあるそうだから、もう一回行けるぞ。今度は登頂しようなどと勝手に盛り上がっていた。これに関して、タカダは入れないと塚本さんが言ったという話を聞いた。若いぼくは激昂して、激しく問い詰めた。塚本さんはそんなこと言った覚えはないと一言言っただけで沈黙したままだった。

「府大の内輪揉めは別のところでやって下さい」と言うコタニ隊長の一言で、この話は終わった。映画化の話は松竹城戸社長のOKが出なかったようで立ち消えた。それ以後塚本さんとこのことについて話したことはない。

塚本さんは本当に空気のような寛容の人だった。突っかかっても手応えはなく気付かぬまま包み込まれてしまっている。やっぱりオバケか。偉大なお化けだったのかもしれない。

ずっと使ってきたWindows10が来年の夏か秋には終了すると知りました。

ずっと使ってきたWindows10が来年の夏か秋には終了すると知りました。

塚本さんがお亡くなりになった。

塚本さんがお亡くなりになった。 京都府山岳連盟は、カラコルムのディラン峰の登山許可を得ることに成功した。塚本さんは副隊長になることが決まっていた。若いぼくは連盟とはなんの関わりも持たなかったが、春山で一緒だった尾鍋、藤井両先輩などから情報は得ていた。

京都府山岳連盟は、カラコルムのディラン峰の登山許可を得ることに成功した。塚本さんは副隊長になることが決まっていた。若いぼくは連盟とはなんの関わりも持たなかったが、春山で一緒だった尾鍋、藤井両先輩などから情報は得ていた。 忖度(そんたく)とは「相手の気持ちを押しはかること」と辞書にあります。常に相手のことを考えるというのは、日本人の特質です。甘えというのは、自分がちゃんとして居れば、相手は自分を評価してくれるはずだという、ある意味勝手な思い込みです。

忖度(そんたく)とは「相手の気持ちを押しはかること」と辞書にあります。常に相手のことを考えるというのは、日本人の特質です。甘えというのは、自分がちゃんとして居れば、相手は自分を評価してくれるはずだという、ある意味勝手な思い込みです。