ラトック1の登頂が成功した。

そのことを知ったのは、東京の牡蠣専門のレストランで、だった。

山の専門誌『岩と雪』が廃刊となった後は、『Rock & Snow』が後を継いだことになった。

ラトック1登頂成功を聞いて、ぼくはなんだかホッとした。

いつまでたっても第二登が成功しないことが、登頂後20年を超えた頃から次第に気になりだしていたのだ。来年で、初登以来40年を数える。

来年には、登頂40周年になるから、それを記念してパキスタンに行きましょうという友人も現れた。来年末には、一緒に行こうというパキスタン・ツアーへの参加希望者が10人も集まったという。

Rock & Snowの掲載ページ

ページをめくると、最初のページ全面に「ラトック1峰北面からの登頂」という見出しで概略記事があった。

その時、女編集長は、「高田さんはどうしてラトック1に行こうと思ったのですか?」と尋ねた。

この質問はこれまでも何度かされた記憶があった。『なんで山登るねん』を一読した人には当然の疑問のように、ぼくには思えた。つまり、『なんで山登るねん』の世界と未踏の難峰とはあまりに違うという感じになるのではないか。『なんで山登るねん』編集者の節田重節氏もラトックに向かうぼくに、「高田さんの山じゃないでしょう」といったように記憶している。

しかし、厳冬の東大谷や攀り残された八ッ峰Bフェースの正面などにルートをつけたことのあるぼくにとっては、この二つの世界は異質のものではなかった。

ぼくにとって、登山とは難題解決に賭ける試みだったし、そうなると、興味の半分以上がクライミングとなり、岩壁に綺麗なラインを引いて攀ることが、間違いなく喜びだった。

実に美しい壁である。

結果は見事な失敗だった。登攀隊長が、カラチに入国するなり肝炎となったことが、失敗原因の大きな理由と思われた。

しかし、ぼくが、思い知ったのは、こうした岩峰のリッジルートはフェースよりも難しいのではないか、ということだった。リッジの雪は天候によって変化するし、登攀は天候に大きく支配される。ロジェスティックスがうまくゆかないのだ。安定した荷揚げができない。

岩壁では、ラインを定め固定ロープを張ると、はるかに安定した荷揚げができる。

大畑さんの質問に、「その前にラトック2に行ったからですよ」とぼくは答えた。

ラトック2峰は、ぼくのアドバイスによって、ラトック1峰から2峰に目標を変えたイタリアのボローニャ大学のアルツール・ベルガマッシ隊によって、2年後の1977年に初登頂された。

しつこく質問のメールを送ってきたベルガマッシ教授に、ラトック1は極めて困難という観測を伝えた。これはぼくと同年この山を目指した友人の原真さんの意見だった。同時に、ラトック2の可能性は裏側の南側バインター・ルクパル氷河からではないかとの観測を述べておいた。

イタリア隊はラトック1を目標としていたのかもしれないけれど、ベースキャンプから見ただけで、左手の目前に見えるラトック2に目標を変えたのだろう。そこからは頂上へのルートが見えるのだから。彼らは、このとき対岸の山に登って測量を行い、ラトック2の方が1よりは標高が高く、こちらをラトック1にすべきだというレポートを発表したが、一般に認められるものとはならなかった。

ラトック2に関してのいろいろな記憶の中の一つ二つを書き足しておこうと思う。

1965年のあの時、勤めの都合で本隊より一足遅れて出発したぼくは、ラワルピンディの遠征隊にはおなじみのホテル、ミセスデイビス・ホテルに泊まっていた。そこにはラトック1に向かう名古屋の原真隊も同宿していた。彼らと一緒によく、この地では最高とされるフラッシュマン・ホテルに生ビールを飲みに出かけたりした。

そこでぼくは、ソニーの盛田昭夫社長に出会ったのだった。ぼくの膝にビールをこぼしたボーイに対するぼくの対応を見ていた小柄な日本人紳士が、

「あなたはビューティフルですね!」と言ったのだった。彼はさらに続けて、「いや、僕は常々外国勤務の社員に言ってきかせてるんだが、あなたのような対応が取れないんですよ」

突然そんなことを言われても、なんのことかわからず、なんの応答もできなかった。

原真さんは、「あの人とはよくここで会いますよ。ソニーの社長で、話すと面白い人だよ」と教えてくれたのだった。

フラッシュマン・ホテルの食堂にいると、数人のイギリス人が入ってきた。バインター・ブラックという山からの帰りだという。帰りというのは時期的に早すぎる。大声でしゃべっている頭目らしい男に、「どうして登れなかったんだね」と尋ねた。

「どうもこうもあるか。ボーター共がみんな逃げ出しやがったのよ」

バインター・ブラックという山は、オーガ(人食い鬼)という異名を持つ岩峰で、ぼくにはなんの興味もない山容の山だった。

ぼくがそういう意味のことを言うと、その大男は、椅子を蹴って立ち上がり、

「なにぃ、行く意味がわからん?! じゃぁ君はどうしてラトックに行くんだ!」とものすごい剣幕で声を張り上げた。食堂にいる全員がぼくのほうを見ていた。

「あの山は美しい。美しいから俺は行く」と、ぼくは答えた。

「美しいだと。美しくてもどうでも関係ない。俺は、あの山が俺に挑戦しているから俺は行くんだ」

彼はテーブルを叩いて、大声をあげ続けたのだった。

このドン・モリソンという男は、有名らしく、キャラバンの途中で会ったイギリス隊の人たちにこの時の話をすると、みんな笑いながら、「あいつらしい」とうなずき合い、「なにしろ怒りっぽい奴なんだよ」と、ぼくを慰めてくれたのだった。

彼がカラコルムで死んだという話を聞いたのは、翌年の暮れ頃だった。なんと彼は、ラトック2を目指し、クレバスに落ちて亡くなったという。

39年前、ぼくたちはラトック1の南壁をまっすぐに登った。10人の隊員のうち6名の登攀隊員が2度に分けて全員登頂した。

その時、ぼくは42歳、登攀隊長の重廣が32歳、残りの隊員はみんな20代後半で、まさに最強の隊と言えた。重廣が連れてきたのは、奥と渡邉そしてドクターの後藤。残りの隊員はぼくが選んだ。松見などは、電話でのみの勧誘だった。

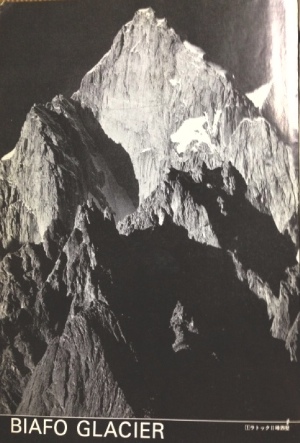

我が家のぼくがいつも見える場所に掛かっている。39年の歳月を経て、さすがに黄ばんできた。

左のパネルは、教え子で隊のマネージャーを務めた中村達が作ったものである。写真はぼくがベース・キャンプの裏山に登って撮影したもので、どこにも発表していないと記憶している。

真ん中あたり黒く写っている垂壁を真っ直ぐに攀った。

このパネルも39年の年月を経て、黄ばんできた。下部に書かれたメンバーの3人はとっくに山に逝って今はない。

それにしても、後に続いた多くの登攀隊を考えれば、なんともあっけない成功だったという気もする。岸壁にルートを拓き、固定ロープを設置し、後はひたすらユマーリングによる荷揚げを行う。こうした方法は、ある程度の人数を必要とする。

この長い歳月の間に、登り方も変化したし、目標は未踏の北側の北陵に集中したのだろう。北陵リッジは、ぼくも予想した通りの困難さで、世界有数のトップクライマーをすべてはね退けてきた。

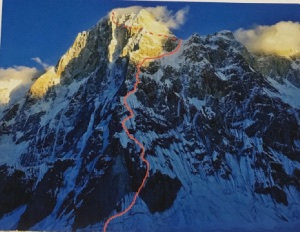

ラトック1北陵の登攀ルート。上部で裏側に回り込んでいる。

「Rock & Snow」に載っているルートの写真を見て、ぼくはなんだか「ホッ」としたのだった。

彼らは、北陵を攀り詰めたが、最後にはトラバースして南側に回り込んで頂上に達している。おそらくぼくたちが達した頂上の雪のプラトーに達し、同じように岩陵を登ったのだろう。

そのルートは、決して美しいとは思えなかった。

北陵の上部はエスケープされたのだから、これは次の課題として残り、近いうちに綺麗なルートとして、完成すると思われる。

高田さん、いつまでもお元気で!

ありがとうございます。貴方もお健やかに。