小学館に勤める知り合いがFacebookで日暮修一さんの訃報を伝えてくれた。

日暮修一といえば、ビックコミックの表紙絵で有名な画家で、『なんで山登るねん』の三部作、正・続・続々の三冊の表紙の絵も彼の作である。

正編が出るとき表紙の絵を頼みに行った山渓の節田さんから、値段を聞いたらえらく高かったので「すみません。お願いします」と手を合わせたら、一気に10万安くなりました、と聞いた。この表紙絵代金は印税から差し引かれるということだった。だからその原画は後に貰ったはずで家のどこかにあるはずだ。原画と言えば京都新聞に連載した『いやいやまあまあ』の挿絵を描いた山本容子さんのエッチングの原画も一枚だけ頂いた。これも家のどこかにあるはずだ。

日暮修一さんに会ったことはない。節田さんから脚が少し不自由だとか聞いたような気もするけれど、全く別の人の話だったかもしれない。

日暮修一さんに会ったことはない。節田さんから脚が少し不自由だとか聞いたような気もするけれど、全く別の人の話だったかもしれない。

どんな人だったのだろうと、気になってグーグってみた。「日暮修一の画像検索結果」をみると、彼の作品が多く上がっていた。

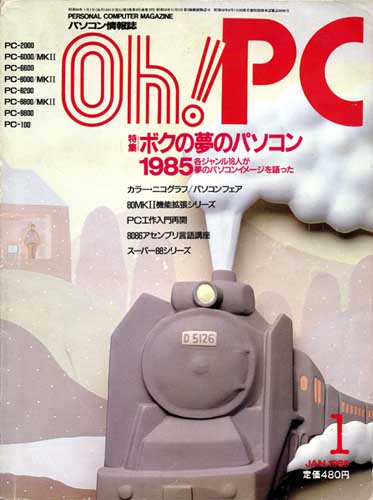

おっと驚いた。知ってる写真があった。それは『Oh!PC』1985年新年号の表紙で「ボクの夢のパソコン」という特集が組まれているものだった。ぼくも「パソコンが作家になる日」と題するエッセイをものしている。さらに驚いたのは、この写真に続いて「パソコンが作家になる日」の挿絵があったのだ。

へぇ〜、あの挿絵は日暮さんのものだったのか。描いた人の名前の記載はなかった。あれば絶対に気付いていたはずである。日暮さんはあのビックコミックの表紙みたいな絵だけではなくて普通の絵も描いていたのだ。全く知らなかった。長い間知らなくて申し訳ないような気になってきた。

そこで、このカットを含んだぼくのエッセイ「パソコンが作家になる日」を<高田直樹ウェブサイトへようこそ>から転載することにした。